Bernard Barillot

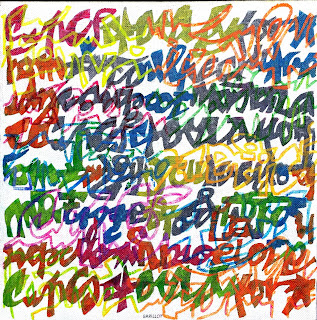

Le signe est un langage culturel commun à tous les peuples et c'est en ce sens qu'il me fascine, jusqu'à l'obsession...

vendredi 13 décembre 2013

Gerard-Georges Lemaire

un graphomane éclairé

Rien de plus paradoxal que

l’attitude de Bernard BARILLOT : son art est purement plastique, aux limites de

l’abstraction et, pourtant ses formes se nourrissent d’un autre art, la

calligraphie. Mais il ne pratique pas ce

dernier en tant que tel : il en exploite les ressources et en dévoile les

qualités pour en user dans une autre optique, en toute liberté.

Sa démarche l’entraîne à

construire ses tableaux selon une méthode qui reproduit celle du patient moine

copiste ou du calligraphe arabe virtuose qui transforme les Sourates du Coran

en sublimes vagues de signes. Mais au lieu de servir un texte car il part d’un

texte bien réel il utilise des mots de

l’écrivain pour en soutirer des amplitudes graphiques qui, à la fois,

s’étagent et s’interpénètrent plus ou moins selon les cas. Quelque soit la

solution adoptée, le texte devient presque illisible, bien qu’il reste parfois

en partie compréhensible, comme s’il avait tenu à marquer cette référence (et

cette déférence) par des zones déchiffrables.

Le jeu des couleurs renforce

cette sensation de calligraphie de l’absolu. Il se comporte comme un traducteur

sa traduction consistant à transposer dans la sphère picturale, qui échappe par

définition à l’emprise de l’écrit, un autographe ou une écriture inventée à

partir d’une œuvre littéraire. En sorte qu’il imagine une poésie qui n’aurait

plus pour fondement que des relations intimes de la forme et des harmonies

chromatiques. Ses grandes compositions polychromes, comme ses petites “pages”

peintes sur verre représentent un point précis de la singulière alchimie qui

noue intimement l’écriture et le peinture. Alors que bon nombre d’artistes

avant lui ont tiré parti des signes pour

en faire ces figures fantasques (de Joan Miro à Jean DEGOTTEX, en passant par

Marc Tobey,

Brion GYSIN ou même Antoni

TAPIES), il a Tendance a considérer la ligne comme le substrat de sa création,

comme une partition esthétique, pouvant ou non, subir les variations

fluctuantes d’une mélodie, qui en

détermine la configuration plus ou moins

ordonnée. Ce caractère linéaire est donc une donnée de base dont les lois sont

faites pour être transgressées. En sorte que ces tableaux se proposent comme

autant d’objet de contemplation, mais aussi d’interrogation, de spéculation,

car tous sont des énigmes dont la clef se situe quelque part dans ce sas entre

le conscient et l’inconscient ou se joue la partie d’échecs entre la réalité et

sa représentation : ici plus de représentation, plus de réel, mais une

réécriture qui exaspère les contradictions de la présence de l’artiste au

monde.

Gérard-Georges LEMAIRE.

Pour la revue “Verso arts et Lettres”

jeudi 12 décembre 2013

Inscription à :

Commentaires (Atom)